In Tokyo, a city where cutting-edge trends coexist with centuries-old traditions, there is a hot pot dish that offers a taste of Edo-era spirit and culinary curiosity: dojo nabe, or loach hot pot. Even for many Japanese people today, loach may seem like an unusual ingredient, and for international visitors it often sparks surprise. Yet this humble dish holds a deep connection to the history and culture of old Tokyo.

Dojo nabe is made using small freshwater fish called dojo (loach), which have long lived in Japan’s rivers and rice paddies. During the Edo period (1603–1868), loach was an accessible and nutritious food for common townspeople. Rich in protein and believed to restore strength, it became especially popular in the summer and during times when stamina was needed. Over time, loach cookery developed into a distinctive part of Edo’s food culture.

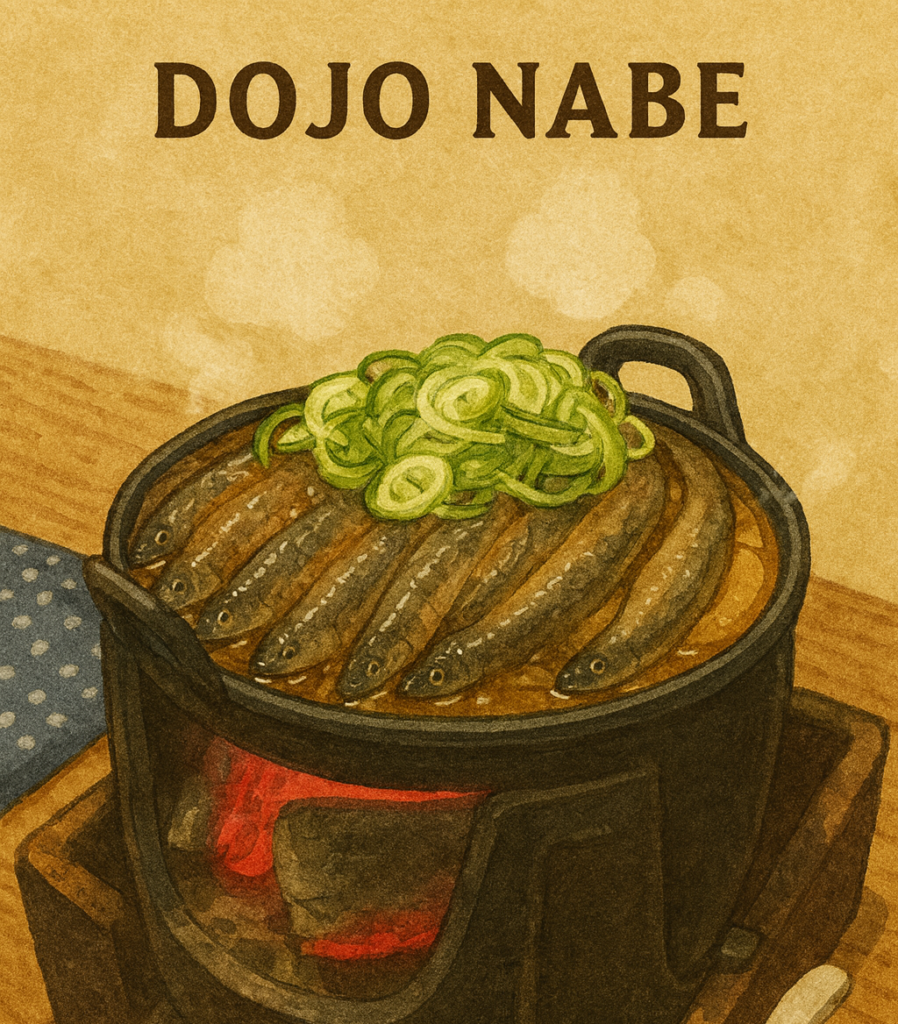

There are several styles of dojo nabe, but one of the most famous is marunabe, in which whole live loaches are simmered directly in a pot with sliced burdock root and a sweet-savory soy-based broth. Another style, dobin nabe, features loach that has been cleaned and split open before cooking. As the pot gently bubbles, the loach releases a deep, earthy flavor that blends with the vegetables, creating a surprisingly rich and comforting soup.

For visitors unfamiliar with eating small river fish whole, dojo nabe can feel adventurous. However, similar traditions of eating eel, catfish, or freshwater fish exist in many parts of the world, making dojo nabe less foreign than it might first appear. Those who try it often discover a dish that is subtle rather than strong, warming rather than exotic.

Today, dojo nabe is enjoyed at long-established specialty restaurants in Tokyo, particularly in areas like Asakusa, where echoes of Edo culture remain strong. More than just a hot pot, dojo nabe represents iki—the refined, understated elegance prized by Edo townspeople. To taste it is to experience a piece of Tokyo’s culinary past, where simplicity, ingenuity, and respect for nature come together in one steaming pot.

どじょう鍋(東京)

最先端の流行と何世紀にもわたる伝統が共存する都市・東京には、江戸時代の気風と食の好奇心を味わわせてくれる鍋料理があります。それが、どじょう鍋です。今日でも、日本人にとってどじょうは少し珍しい食材に感じられることがあり、海外からの旅行者にとっては、しばしば驚きを呼びます。しかし、この素朴な料理は、古き東京の歴史と文化に深く結びついています。

どじょう鍋は、どじょうと呼ばれる小さな淡水魚を使って作られます。どじょうは、長い間、日本の川や田んぼに生息してきました。江戸時代(1603〜1868年)には、どじょうは庶民にとって手に入りやすく、栄養価の高い食べ物でした。たんぱく質が豊富で、体力を回復させると信じられていたため、特に夏場やスタミナが必要な時期に人気を集めました。やがて、どじょう料理は江戸の食文化の中で独自の位置を占めるようになっていきました。

どじょう鍋にはいくつかのスタイルがありますが、最も有名なものの一つが「丸鍋」です。これは、生きたどじょうをそのまま、ごぼうのささがきとともに、甘辛い醤油ベースのだしで煮る料理です。もう一つのスタイルである「どびん鍋」では、下処理をして開いたどじょうを使います。鍋が静かに煮立つにつれて、どじょうから深く土の香りを思わせる旨みが引き出され、野菜と溶け合い、驚くほどコクがあり、心を和ませるスープが生まれます。

小さな川魚を丸ごと食べることに慣れていない人にとって、どじょう鍋は冒険的に感じられるかもしれません。しかし、ウナギやナマズ、淡水魚を食べる文化は世界各地に存在しており、どじょう鍋は、最初に思うほど異質なものではありません。実際に食べてみると、刺激的というよりも繊細で、珍奇というよりも体を温めてくれる料理であることに気づく人が多いのです。

現在、どじょう鍋は、浅草など江戸文化の名残が色濃く残る地域を中心に、東京の老舗専門店で楽しまれています。どじょう鍋は単なる鍋料理ではなく、江戸の町人たちが重んじた「粋」――控えめで洗練された美意識――を体現する存在です。それを味わうことは、素朴さと工夫、そして自然への敬意が一つの鍋の中に結実した、東京の食の過去を体験することなのです。