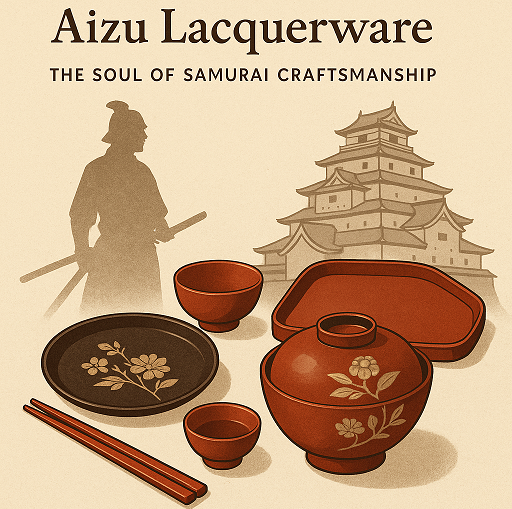

Among Japan’s many traditional crafts, Aizu-nuri stands out for its graceful balance of beauty, history, and practicality. This lacquerware has been carefully handed down for over 400 years, flourishing in the Aizu region of Fukushima Prefecture, where it was closely tied to the lives of samurai and their refined customs.

Rooted in the spirit of the warrior class, Aizu lacquerware was not only a practical item, but also a marker of status and etiquette. Today, it carries that legacy forward—quiet, elegant, and deeply connected to Japan’s cultural soul.

While simple in appearance, Aizu-nuri often features delicate touches of gold powder (makie) or mother-of-pearl inlay (raden). These subtle techniques create timeless designs that appeal across cultures and generations.

Importantly, Aizu lacquerware is made to be used. It’s durable, practical, and fits easily into daily life—from chopsticks to bowls, trays, and tea utensils. And unlike many luxury crafts, it’s often reasonably priced, making it a perfect souvenir or gift.

To truly appreciate Aizu-nuri, a visit to Aizu-Wakamatsu is highly recommended. This historic castle town still echoes with samurai heritage. Explore Tsuruga Castle, stroll through old samurai residences, or join a lacquerware workshop where you can try the craft yourself. It’s a rare chance to walk through history while engaging with a living tradition.

In recent years, Aizu has also become a symbol of resilience and sustainability. After the Great East Japan Earthquake of 2011, local artisans and communities worked hard to preserve and revive their cultural identity. Using natural materials like local wood and Japanese lacquer (urushi), the Aizu-nuri tradition continues to thrive as a proud, eco-conscious craft rooted in the region’s recovery.

Whether you’re drawn by craftsmanship, history, or personal connection, Aizu lacquerware offers more than beauty—it offers a story. One that has endured war, time, and disaster, and continues to shine with quiet strength.

会津漆器:侍の職人技の魂

日本の多くの伝統工芸の中で、会津塗は、美しさ、歴史、そして実用性の優雅なバランスにおいて際立っています。この漆器は、福島県会津地方で400年以上にわたって大切に受け継がれ、侍の暮らしとその洗練された習慣と深く結びついて栄えました。

武士階級の精神に根ざした会津漆器は、実用品であると同時に、地位や礼儀の象徴でもありました。今日でも、その伝統は静かで優雅なかたちで引き継がれており、日本文化の魂と深くつながっています。

一見するとシンプルですが、会津塗にはしばしば、**金粉(蒔絵)や螺鈿細工(らでん)**の繊細な装飾が施されています。これらの控えめな技法は、文化や世代を超えて魅力的な、時を超えたデザインを生み出します。

重要なのは、会津漆器が実際に使うために作られているという点です。耐久性があり、実用的で、日常生活に無理なく溶け込みます――箸、器、お盆、お茶道具までさまざまです。そして、多くの高級工芸品とは異なり、比較的手頃な価格で手に入ることもあり、思い出の品や贈り物としても最適です。

会津塗を真に理解するには、会津若松を訪れることをおすすめします。この歴史ある城下町には、今もなお侍の文化が息づいています。鶴ヶ城を見学し、古い武家屋敷を歩き、さらには漆器の体験工房で自分の手で漆を塗ることもできます。これは、生きた伝統と向き合いながら歴史の中を歩く、貴重な体験です。

近年、会津はまた、復興と持続可能性の象徴にもなっています。2011年の東日本大震災の後、地元の職人たちと地域社会は、自らの文化的アイデンティティを守り、よみがえらせるために努力を重ねました。地元の木材や国産漆(うるし)などの自然素材を使いながら、会津塗の伝統は今も力強く息づいており、環境にやさしい誇りある工芸として発展を続けています。

あなたが職人技、歴史、あるいは個人的なつながりに惹かれる理由が何であれ、**会津漆器は、美しさ以上のもの――物語を届けてくれます。**戦争も、時間も、災害も乗り越え、静かな強さとともに今も輝いています。