In Japan, sweets are more than just indulgences—they are delicate expressions of the seasons, cultural values, and a deep appreciation of nature’s rhythms. One such example is “Minazuki”, a traditional Japanese confection enjoyed in Kyoto every June, particularly on June 30th, the day of the “Nagoshi no Harae” purification ritual.

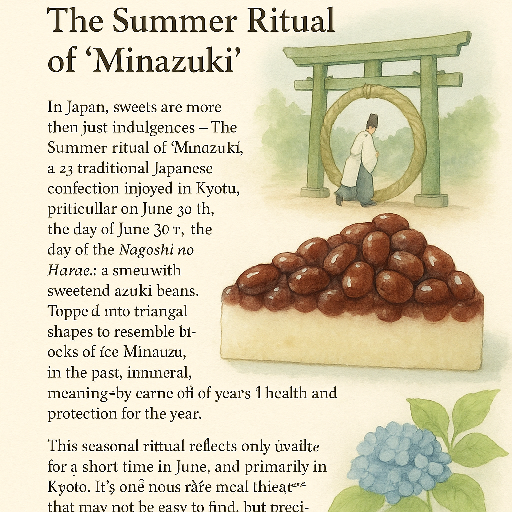

Minazuki consists of a base of uchiwa (a chewy rice flour cake similar to uimochi or uji uiro), topped with sweetened azuki beans. Cut into triangular shapes to resemble blocks of ice, Minazuki is meant to evoke a sense of coolness, an especially welcome idea during Japan’s humid summer. In the past, ice was a luxury, reserved only for nobility, and this sweet symbolically connects modern people to those ancient customs.

The red azuki beans are not only delicious but carry a symbolic meaning: they are traditionally believed to ward off evil spirits and misfortune. By eating Minazuki on June 30th, people cleanse themselves of the year’s impurities, and wish for good health and protection for the remaining half of the year.

This seasonal ritual reflects something deeper about Japanese culture: the way people honor the passage of time. Japan’s traditional calendar is rich with festivals and customs marking subtle shifts in nature. From the blooming of cherry blossoms to the appearance of summer insects, every change is acknowledged with mindfulness—and often, with sweets.

Minazuki is typically only available for a short time in June, and primarily in Kyoto. It’s one of those rare local treats that may not be easy to find, but precisely because of that, it feels like a gift from the season itself—both precious and fleeting.

If you find yourself in Kyoto in early summer, seek out this humble yet elegant sweet. In its taste and texture lies a small, edible piece of Japan’s seasonal heart.

伝統で涼をとる:「水無月」という夏の儀式

日本において、甘いものは単なる嗜好品ではなく、季節・文化的価値観・自然のリズムに対する繊細な表現でもあります。その一例が、「水無月(みなづき)」という伝統的な和菓子です。これは毎年6月、特に6月30日に京都で食べられます。この日は**「夏越の祓(なごしのはらえ)」**と呼ばれる、身を清める儀式の日です。

水無月は、ういろう(求肥に似た、もちもちとした米粉の菓子)を土台にして、その上に甘く煮た小豆をのせたお菓子です。三角形に切られたその形は、氷のかけらを表しており、視覚的にも「涼」を呼ぶものです。かつて氷は非常に貴重で、上流階級だけが手に入れられる贅沢品でした。この菓子は、そうした古代の習慣と現代の人々を象徴的に結びつけているのです。

小豆は美味しいだけでなく、悪霊や不運を追い払う力があると伝えられてきました。6月30日に水無月を食べることで、人々は半年分の穢れを清め、残り半年の健康と無事を願うのです。

こうした季節のお菓子に見られる風習は、日本文化のより深い側面を反映しています。それは、時の移ろいに敬意を払う姿勢です。日本の伝統的な暦には、自然のほんのわずかな変化すらも祝う行事や習慣が数多くあります。桜の開花から夏の虫の出現に至るまで、すべての変化が心をこめて受け止められ、そしてしばしば「お菓子」とともに味わわれるのです。

水無月は通常、6月の限られた期間のみ京都で販売されます。簡単には手に入らない希少な地方の味覚ですが、だからこそ、まさに季節からの贈り物のように感じられます——貴重であり、そしてはかないものとして。

もし初夏に京都を訪れることがあれば、この控えめで上品なお菓子をぜひ探してみてください。その味と食感の中には、日本が季節に抱く心の一片が、小さく、食べられるかたちで宿っているのです。